1、2018年 美以政府的图谋

当下,我们正迎来1948年5月14日以色列建国70周年,以及巴勒斯坦将5月15日定为“灾难日”(Nakba)1——即“大破局”之日——70周年后的又一个5月。同时,这也是1972年利达斗争2(卢德机场英雄行动)发生46年后的5月。

巴勒斯坦当前正面临内塔尼亚胡政府3和美国特朗普政府前所未有的镇压——包括政治、军事和经济方面的镇压。美国在特朗普政府上台后,犹太复国主义4右翼政策直接改头换面,以“美国政府政策”的面貌出现。其核心在于“将以色列目前的占领合法化”,即按照以色列的意愿,将东耶路撒冷和约旦河西岸的定居点吞并入以色列,并强行向巴勒斯坦方面推行一项旨在使其合法化的“和平方案”。

根据此前多次泄露的信息,以及自“奥斯陆协议”(Oslo Accords)5以来以色列在“最终地位谈判”中的蓝图,以色列方面的立场是:第一,吞并东耶路撒冷、约旦河西岸的重要定居点、水源和战略要地。第二,不承认巴勒斯坦难民的“回归权”6。第三,如果出于以色列国家安全的需要,可随时对巴勒斯坦方面进行陆海空的控制。

为实现这一目标,美以两国声称伊朗是中东地区以色列国家安全上的“最大危险因素”,并策划了针对伊朗的围堵和压制战略。这是因为伊朗不承认犹太复国主义国家(Zionist State)的非法性。自1979年伊朗革命7以来,什叶派伊朗政府一直不容忍“犹太复国主义国家”,并持续呼吁和支持巴勒斯坦解放,这对以色列构成了威胁。伊朗还是黎巴嫩人民力量和什叶派势力的支持者,同时也是巴勒斯坦逊尼派伊斯兰势力哈马斯(Hamas)8以及巴勒斯坦解放组织(Palestine Liberation Organization, PLO)9中反对阿巴斯(Abbas)派别的支持者。尽管形式上,除埃及和约旦外,阿拉伯国家至今仍未与以色列建立外交关系,也不承认以色列国,但声称“伊朗威胁”的沙特、海湾国家和君主制国家在美国的斡旋下,已与以色列建立了非官方的合作关系。

进入特朗普时代后,美国否定了奥巴马时代达成的“伊朗核协议”10,美以反伊朗中东战略戏剧性地复苏。以色列的巴勒斯坦占领吞并战略与对伊朗战略,共同构成了在中东地区实现以色列合法化(即在吞并大部分被占领土地的同时,实现与阿拉伯国家的正常化关系)的战略。这是一种以牺牲巴勒斯坦土地和人民为代价,试图让国际社会和中东世界承认以色列现状的战略。2018年,特朗普政府更是与犹太复国主义战略一体行动。

2017年12月4日,特朗普总统宣布“耶路撒冷是以色列的首都”11,这显著地表明了这一点。针对这一宣言,真主党(Hezbollah)12领导人哈桑·纳斯鲁拉(Hassan Nasrallah)谴责这是“第二个贝尔福宣言”(Balfour Declaration)13,而内塔尼亚胡总理则称赞其“如同过去的贝尔福宣言”。

12月21日,有193个国家出席的联合国大会(UN General Assembly)14以128票赞成、9票反对的结果,通过了一项要求美国撤回“耶路撒冷首都宣言”的决议。美国政府在决议通过前,明确表示将采取一种赤裸裸的新做法,暗示对反对美国政策的国家暂停援助。此后,美国实际上开始冻结向联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处(United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East, UNRWA)15提供的对巴勒斯坦的捐款。另一方面,美国决定“拉拢”约旦,并增加了对约旦的援助,于2月15日宣布在截至2022年的五年内,每年向其提供12.75亿美元(约合1360亿日元)的经济和军事援助。即使约旦对“耶路撒冷首都问题”表示反对,只要其维持与以色列的外交关系并保持友好,这笔援助就被视为一种“奖励金”;如果约旦方面有任何对以色列不利的举动,美国随时准备冻结这笔资金。

2018年3月13日,美国白宫主办了一场“改善加沙经济困境的会议”。尽管巴勒斯坦方面因抗议“耶路撒冷问题”而拒绝参加,但特朗普的女婿库什纳(Jared Kushner)和中东特使格林布拉特(Jason Greenblatt)等人仍强行推进会议,邀请了以色列、沙特阿拉伯、巴林、阿联酋、卡塔尔、埃及和约旦参加,并由俄罗斯、欧盟、英国、日本等19个国家的代表讨论了电力、水、污水处理和卫生等项目。特朗普政府和以色列明确表示,即使巴勒斯坦方面作为当事方反对,他们仍将推进巴勒斯坦问题。

富裕国家沙特阿拉伯也通过暗示冻结对巴勒斯坦和黎巴嫩等地的各种援助,在反伊朗战略中与美以两国合作,这是现实。2017年11月3日,黎巴嫩总理哈里里(Saad Hariri)在贝鲁特会见了由伊朗最高领袖哈梅内伊(Ali Khamenei)的最高顾问阿里·阿克巴尔·韦拉亚提(Ali Akbar Velayati)率领的代表团,并表现出友好姿态。对此,沙特王储穆罕默德(Mohammed bin Salman)勃然大怒,立即召见哈里里总理(哈里里拥有沙特国籍,并在沙特拥有商业利益),要求其辞去总理职务。11月4日,哈里里被迫宣布辞职。哈里里声称,他在黎巴嫩面临人身危险,因此逃往利雅得避难。沙特方面还威胁要从黎巴嫩撤回金融资本。后来,哈里里这种仓促的应对被认为是沙特的一场闹剧,哈里里也撤回了辞呈。然而,以色列对黎巴嫩进行反伊朗、反真主党战争挑衅的危险也日益加剧。2018年,美以沙特三国粗暴的反伊朗行动正在煽动中东危机。

2、巴勒斯坦的现实

针对特朗普的“耶路撒冷首都宣言”,巴勒斯坦人民在重新燃起民族怒火的同时,尽管面对不公和不合理,却又在未能有效对抗的无奈中持续斗争。解放巴勒斯坦人民阵线(Popular Front for the Liberation of Palestine, PFLP)谴责称“特朗普的决定是对巴勒斯坦人民及其权利的宣战,也是犹太复国主义者针对巴勒斯坦人权利和土地所犯罪行的共犯”,并呼吁基于这一现实进行斗争,针对被称为“两国方案”或“和平进程”的幻想,发表声明要求“巴勒斯坦领导层撤销《奥斯陆协议》及其所有附带义务,并宣布撤回对犹太复国主义存在的承认”。

2018年1月15日,巴勒斯坦中央委员会(Palestinian Central Council, PCC)16决定,巴勒斯坦中央委员会拒绝由美国调停的和平谈判。作为对特朗普“耶路撒冷首都宣言”的反制措施,巴勒斯坦决定“除非以色列承认以1967年边界为基础的巴勒斯坦国,否则将撤销对以色列的承认”。2月3日,巴勒斯坦解放组织决定向联合国安理会(UN Security Council)提交承认以1967年边界为基础的巴勒勒斯坦国的申请,并要求巴勒斯坦民族权力机构(Palestinian Authority, PA)制定解除与以色列安全、经济和政治合作的方案。

然而,阿巴斯总统及巴勒斯坦民族权力机构是否会执行这一决定仍然是问号。

1993年的《奥斯陆协议》虽然声称全面建立与以色列的共同协商机制,但实际上,弱势的巴勒斯坦民族权力机构和巴勒斯坦解放组织,即使是巴勒斯坦人自身进入自治区,也必须获得以色列的许可才能进行。此外,根据《奥斯陆协议》,1994年在巴黎召开了“巴勒斯坦援助国会议”,并制定了《巴黎议定书》(Paris Protocol)。巴勒斯坦民族权力机构的行政开支一直依赖于这项决议的财政支持,而以色列则利用这一机制中的一项规定——代收巴勒斯坦人的关税和税款,如果不满意,就可以扣留本应支付给巴勒斯坦民族权力机构的巴勒斯坦人税款,以此作为施压的武器。巴勒斯坦民族权力机构即使想执行巴勒斯坦中央委员会的决议,也寸步难行。这是因为巴勒斯坦经济已被纳入以色列经济体系,巴勒斯坦民族权力机构行政执行的财政支持也依赖于援助国会议的捐款,并且一直未能改变这种状况。掌控巴勒斯坦民族权力机构的法塔赫(Fatah)不愿失去既得利益。

此外,特朗普宣布将美国大使馆迁至耶路撒冷作为以色列建国70周年的礼物,美国驻联合国大使黑莉(Nikki Haley)则坚称“我们知道巴勒斯坦领导人对此不悦,但决定不会改变”,并进一步主张对反对的巴勒斯坦施加财政压力。此外,特朗普于3月6日表示将参加5月14日的美国大使馆迁址仪式,并与内塔尼亚胡举行了会谈。在此背景下,阿巴斯总统呼吁国际社会增加对因美国冻结捐款而陷入危机的近东救济工程处的捐款,并表示将以联合国为核心,重新启动和平谈判,以实现“两国方案”。这不过是旧调重弹。

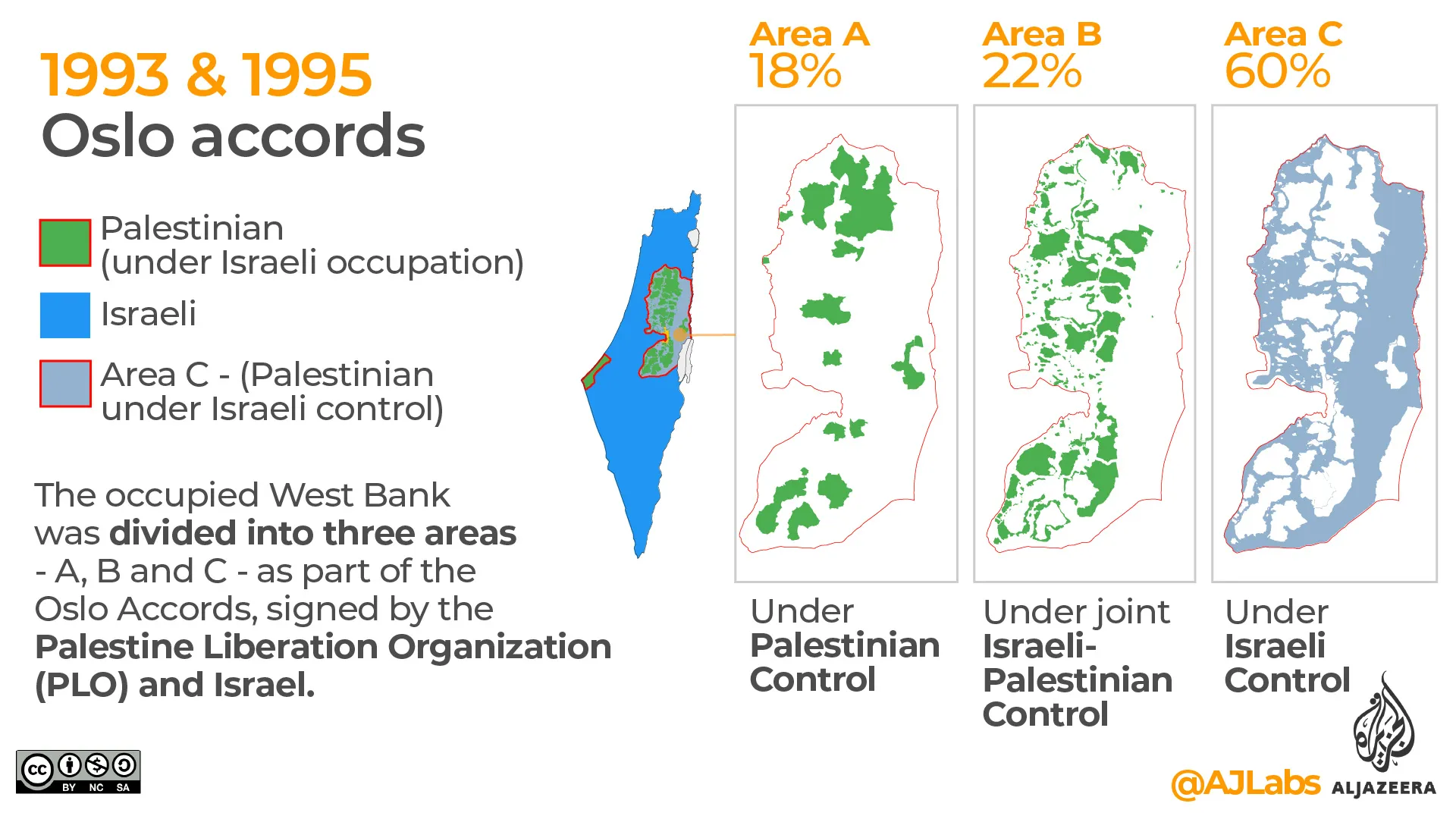

以色列只接受“不作任何让步的和平谈判”。鉴于美国也与以色列保持一致,所谓的“巴勒斯坦国”根本不可能作为一个国家成立。即使它以政治形式成立,那也只是以色列为了规避巴勒斯坦人而希望放弃的巴勒斯坦民族权力机构当前管辖的区域(约占约旦河西岸地区的20%),以及巴勒斯坦民族权力机构仅负责行政事务的20%等区域拼凑而成的所谓“巴勒斯坦国”。这实际上是约旦河西岸地区零星分布的陆上孤岛的集合,一个“班图斯坦国”(Bantustan State)17。更糟糕的是,其边界随时可以由以色列随意关闭,只在需要劳动力时才开放。在这样的现实中,尽管在日本新闻中鲜有大篇幅报道,但加沙地带和约旦河西岸地区每天都在发生巴勒斯坦人的抗议活动,以色列也以“预防性拘留”之名反复进行逮捕和拘禁,这是出于对斗争的恐惧。像阿巴斯及巴勒斯坦民族权力机构那样,在现有基础上向国际社会乞求援助的方式,只会再次为幻想和失败铺路。真正应该做的是对战略进行再审视。

如今,距“灾难日”已过去70年,回顾1947年11月29日以色列建国前巴勒斯坦分治方案获得通过,决定在巴勒斯坦建立两个国家,却为何只有以色列得以建国,而巴勒斯坦国却被埋葬,在此背景下,更重要的是,必须将焦点放在解决“巴勒斯坦难民问题”上,因为自“灾难日”以来,已有超过587万联合国注册的难民被迫流亡70年之久。巴勒斯坦难民问题,包括联合国第194号决议所载的“巴勒斯坦人回归权”,尽管是以色列拒绝和避讳的话题,但它也是开启新局面的机会。我们应该以此为契机,探讨巴勒斯坦的未来,这不仅限于巴勒斯坦解放组织、巴勒斯坦民族权力机构、哈马斯、法塔赫和自治区,还应包括在各阿拉伯国家的巴勒斯坦难民。难民问题的“现状维持”不应再被允许,巴勒斯坦难民问题也不应被消解在已沦为“难民世纪”的21世纪的全球难民问题之中。

有必要从历史的角度来回顾这一难民问题。

3、巴勒斯坦难民的产生

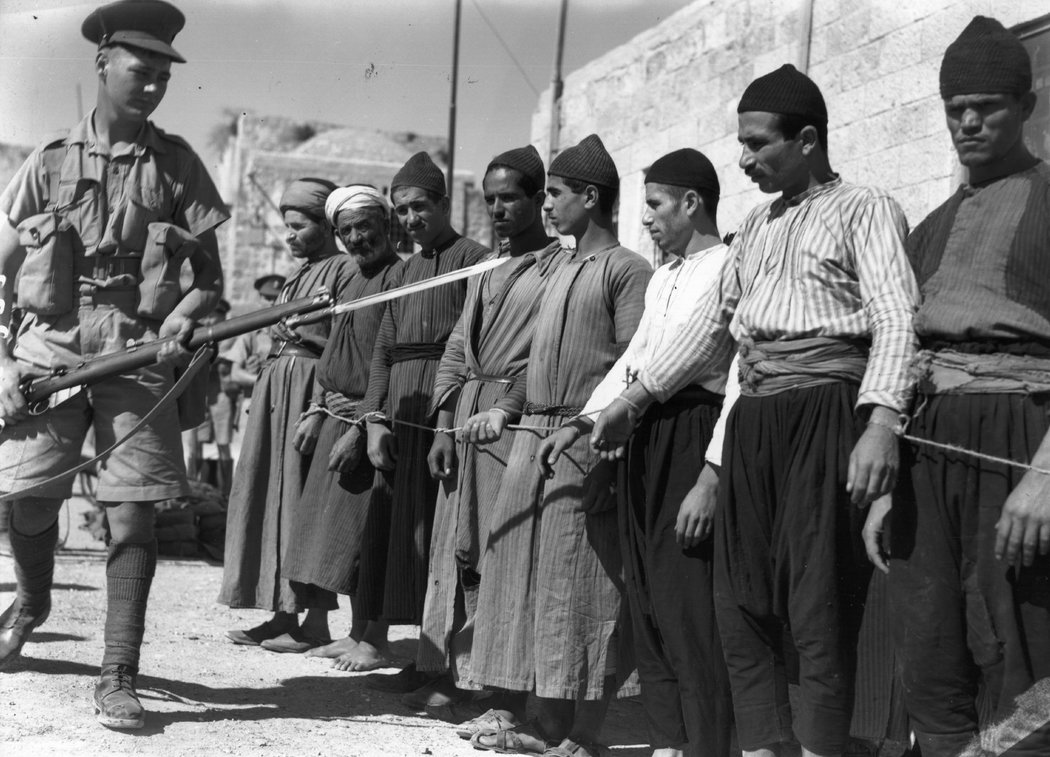

巴勒斯坦人民的不幸与不公始于犹太复国主义者开始在巴勒斯坦土地上定居,企图将其变为自己的“犹太民族国家”(Jewish National State)。犹太复国主义者不承认巴勒斯坦人为“野蛮人”,主要通过与土耳其苏丹国(Sultanate of Turkey)以及英、德等帝国政府的合作来获取巴勒斯坦土地。在获得英国“贝尔福宣言”的认可后,他们作为英国在中东殖民统治的先锋,以“文明对抗野蛮的前哨基地”的姿态,在对巴勒斯坦的侵略中不断壮大。经过《赛克斯-皮科协定》(Sykes-Picot Agreement)后的“圣雷莫会议”(San Remo Conference)决定了英法对阿拉伯地区的殖民统治后,英国-犹太复国主义者共同主导的巴勒斯坦统治和“犹太国家”的建立便开始了。驱逐巴勒斯坦人的计划从“犹太国家”构想之初就开始了。因为无论如何努力,犹太人口都无法超过巴勒斯坦人口。为了实现“犹太国家化”,削减巴勒斯坦人口的策略早在1930年代就已经开始制定。

纳粹对犹太人的屠杀对犹太复国主义者有利,犹太复国主义者在与纳粹交易的同时,促进了作为劳动力或有能力的犹太人向巴勒斯坦的移民,但大多数人移民到了美国。尽管犹太人屠杀是欧洲的问题,但在第二次世界大战后,由于美英两国试图通过满足犹太复国主义者在殖民地巴勒斯坦的愿望来解决犹太人问题的图谋,这一愿望得以实现。

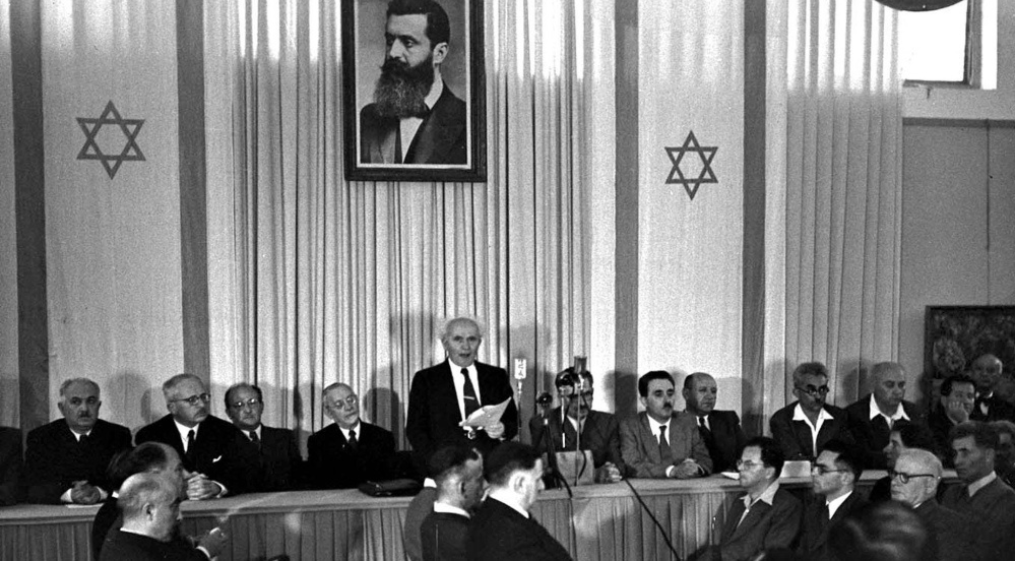

犹太复国主义在美国杜鲁门政府的大力支持下,1947年11月29日,联合国第181号决议(巴勒斯坦分治决议)获得通过。此前,巴勒斯坦阿拉伯人(Palestinian Arabs)的土地占有率为93%,而犹太人的土地占有率仅为7%。然而,根据联合国第181号决议,巴勒斯坦国将缩减至42%的巴勒斯坦领土,居住着81.8万巴勒斯坦人和1万犹太人。而56%的肥沃土地将成为犹太国家,居住着49.9万犹太人和43.8万巴勒斯坦人。此外,在国际管辖的耶路撒冷,预计20万居民中将有一半以上是巴勒斯坦人。由于对巴勒斯坦阿拉伯方过于不公,巴勒斯坦阿拉伯方拒绝接受分治决议。以色列方面在本·古里安(David Ben-Gurion)的指挥下,表面上向国际社会表示接受第181号决议,但实际上从1947年12月起,就开始秘密执行驱逐巴勒斯坦人的“民族清洗”(Ethnic Cleansing)计划18。据帕佩所述,由于以色列早在1930年代就以“民族清洗”为目标进行了调查和规划,因此他们掌握了巴勒斯坦村镇的详细情况,并单方面推进战争清洗。普通的以农民为主的田园式巴勒斯坦人从未想过自己的领土会被夺走,他们一直认为即使统治者因战争而改变,总有一天也会恢复平静。然而,他们却被逐出家园。

本·古里安的计划之所以能取得决定性胜利,在于他与约旦国王阿卜杜拉的秘密协议。本·古里安只希望建立“犹太国家”,而非“两个国家”,而阿卜杜拉国王也为了将耶路撒冷至约旦河西岸地区纳入自己的领土,秘密同意废除“联合国第181号决议”,双方瓜分巴勒斯坦领土。本·古里安将阿卜杜拉国王卷入其中的策略奏效,自11月29日决议通过后,从12月起,数十万巴勒斯坦人因“民族清洗”而被驱逐。此外,在以色列建国宣言次日阿拉伯军队参战的第一次中东战争中,阿卜杜拉国王担任阿拉伯军队总司令。这场战争演变为一场骗局,约旦军队占领巴勒斯坦西岸和东耶路撒冷后,便将其并入了约旦(1950年)。

此外,第一次中东战争中,以色列方面之所以能够拥有压倒性的后勤能力,得益于以色列共产党(Communist Party of Israel)的贡献。反法西斯统一战线(Anti-Fascist United Front)的苏联与犹太复国主义者合作,不仅支持以色列建国,还通过捷克向犹太复国主义者出售苏联武器,从而帮助了他们。就这样,美欧甚至苏联都支持犹太复国主义者建立犹太国家。另一方面,以色列和约旦在英国的斡旋下,秘密达成协议,通过双方割让巴勒斯坦领土来“解决巴勒斯坦问题”。

这次“民族清洗”和占领所引发的第一次中东战争,导致了联合国公布的72.6万巴勒斯坦难民,以及巴勒斯坦方面公布的84.9万巴勒斯坦难民。

4、联合国第194号决议

联合国为促成第一次中东战争停火并解决巴勒斯坦问题,于1948年12月11日通过了联合国大会第194号决议。该决议对巴勒斯坦难民问题作出了如下规定:“凡愿返回家园与邻和平共处的难民,应尽早获准返回;凡不愿返回者,其财产应得到赔偿。”

第194号决议还要求耶路撒冷非军事化和国际化,并决定设立由三国(法国、土耳其、美国)组成的联合国巴勒斯坦调解委员会(United Nations Conciliation Commission for Palestine, PCC)。在通过第194号决议的前一天,联合国大会通过了《世界人权宣言》(Universal Declaration of Human Rights)。《宣言》中也明确指出:“人人有权在各国境内自由迁徙和居住。”第194号决议正是秉承《世界人权宣言》的精神而通过的。在联合国巴勒斯坦调解委员会的框架下,战争各方旨在解决领土划定、难民问题和耶路撒冷问题。

第194号决议的构想是由瑞典的福尔克·贝纳多特(Folke Bernadotte)伯爵提出的。他作为国际红十字会的成员,曾与纳粹对犹太人的迫害和屠杀作斗争,并作为联合国巴勒斯坦问题调解官,在第一次中东战争停火期间的1948年9月制定了“两国方案”(Two-State Solution)。该方案在人口考量下,扩大了阿拉伯领土,比1937年英国皮尔委员会(Peel Commission)首次提出的分治方案以及联合国第181号巴勒斯坦分治决议更易于阿拉伯方面接受。

这个两国方案对阿拉伯方面来说是相对容易接受的19。然而,犹太复国主义者的领导人,即后来的以色列首任总理本·古里安,以及后来的总理,当时的恐怖组织领导人梅纳赫姆·贝京(Menachem Begin)和伊扎克·沙米尔(Yitzhak Shamir),对贝纳多特伯爵的调解感到危机,并企图扼杀贝纳多特方案。在第二次停火期间,贝纳多特伯爵于1948年9月17日在耶路撒冷被犹太恐怖组织莱希(Lehi,又称斯特恩帮,Stern Gang)暗杀。

然而,联合国秉承他的意愿和构想,在他去世后的12月通过了第194号决议。对此,以色列竭尽全力破坏第194号决议。在基于第194号决议的洛桑会议(Lausanne Conference)上,阿拉伯国家坚持难民回归是会议的第一步,不肯让步。以色列则声称“阿拉伯居民是自行离开的,以色列方面没有责任”,拒绝承认难民回归权,由于以色列的强硬立场,巴勒斯坦人的返回未能实现。

最终,由于本·古里安和阿卜杜拉国王的缘故,难民问题、耶路撒冷问题以及第181号决议中关于巴勒斯坦国的问题都未能提及,联合国巴勒斯坦调解委员会在1952年报告称“第194号决议的执行取决于当事方态度的实质性改变”后,其职责便被解除,并被归还给联合国。结果,“巴勒斯坦难民回归权”自1948年12月决议以来,实际上每年都在联合国大会上得到重申,并延续至今。换言之,贝纳多特伯爵的遗产——第194号决议——依然存续。

当时,美国赞成通过第194号决议,据说直到1949年5月,美国国务院还向以色列发出了强硬声明,称“难民的回归是和平的前提条件”。(引自伊兰·帕佩《巴勒斯坦民族清洗》,第314页)以色列由于原本就计划驱逐巴勒斯坦人,因此以各种理由拒绝,但美国暗示对以色列实施制裁,并撤回了此前承诺的贷款。于是,以色列提出除了接收7.5万名难民外,还允许2.5万名难民家庭成员返回。然而,美方仍认为这不足够,要求以色列一并接收加沙地带的9万居民和20万难民。但伊兰·帕佩指出,在谈判过程中,由于某种原因,美国国务院的人事变动导致美国对巴勒斯坦的政策转向,难民问题被搁置一旁。从中也可窥见犹太复国主义者的暗中操作。

然而,国际社会的决定性犯罪行为,尤其是美、英、苏三国,是在第194号决议尚未解决的情况下,于1949年5月11日允许以色列加入联合国。以色列加入联合国时,本应将其作为前提条件,要求其执行1948年12月的第194号决议,并以此作为交换。既然不执行联合国决议,就不应允许其加入联合国。在对大屠杀(Holocaust)的同情和犹太复国主义者的宣传下,以色列牺牲了巴勒斯坦人,在驱逐巴勒斯坦人的同时,强占了所有土地,包括个人财产、伊斯兰圣地以及属于瓦克夫(Waqf,宗教基金系统)的土地、建筑物和财产。

5、难民问题非政治化——联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处(UNRWA)

巴勒斯坦人被剥夺了国家,尽管拥有“回归权”,但以色列却拒绝他们返回家园,最终不得不将命运托付给近东救济工程处。

联合国巴勒斯坦调解委员会没有取得任何进展,因此近东救济工程处成立,旨在援助巴勒斯坦难民。阿拉伯方面警惕地认为,近东救济工程处的措施会逐渐削弱“回归权”,并导致难民问题的长期化。此外,以色列阻挠了旨在争取“回归权”的国际难民组织(International Refugee Organization, IRO)的介入,因为国际难民组织首先是一个明确在政治上倡导“回归权”的机构。因此,1949年12月,联合国大会通过第302号决议,成立了没有政治权力的近东救济工程处。近东救济工程处的任务是作为一个人道主义机构,在将难民融入其所在国的同时,满足其日常生存需求,并于1950年开始运作。尽管巴勒斯坦和阿拉伯国家不断要求落实难民的“回归权”,但由于美国偏袒以色列,这一权利被搁置。特别是当美英战后的反共反苏战略逐渐显露时,以色列与苏联的对立加深,以色列因此受到美英的保护,仿佛是其战略盟友。与此同时,阿拉伯国家反英殖民解放斗争日益激烈,并越来越反对作为其先锋的犹太复国主义。尤其是在第一次中东战争中,亲英王室国家的失败和腐败激怒了民众,阿拉伯民族主义运动在贾迈勒·阿卜杜勒·纳赛尔(Gamal Abdel Nasser)的政变下,迈向了新的阶段。

另一方面,美以两国开始无视第194号决议,转而寻求“难民融入其所在国”作为新的解决方案。美国开始支持犹太复国主义战略。美国与犹太复国主义者合作,决定调查难民状况,并于1952年派遣使团进行调查并撰写报告。该调查报告指出,“收容巴勒斯坦难民的阿拉伯国家应承担难民的责任”,并得出结论,分配给近东救济工程处的捐款应用于将巴勒斯坦难民融入其所在国。1953年,美国国务卿杜勒斯(John Foster Dulles)鼓励这份报告,并在声明中表示:“大多数巴勒斯坦难民可以很容易地被邻国收容。从年长者去世、年轻人遗忘的逻辑来看,定居是可行的。”自那时起,以色列和美国企图以牺牲阿拉伯为代价,通过“同化政策”来埋葬巴勒斯坦问题的图谋,便伺机而动,屡次出现。以色列本应承担责任,接收那些理应返回家园的难民,然而联合国第194号决议却被忽视。“人道主义考虑”成为借口,改善恶劣的难民生活,并通过给予其所在国国籍,试图将“巴勒斯坦问题”消解在各国国籍之中,这种做法屡次上演。

因此,除了吞并巴勒斯坦并给予巴勒斯坦人约旦国籍的约旦君主国之外,其他阿拉伯国家为了支持巴勒斯坦的解放和回归祖国,没有给予巴勒斯坦人本国国籍。在纳赛尔的民族主义盛行的1965年,阿拉伯联盟(Arab League)通过了《卡萨布兰卡协定》(Casablanca Agreement)。该协定要求“阿拉伯国家不承认巴勒斯坦难民的公民身份,以维护其‘回归权’这一难民地位”,同时又要求“给予难民收容国国民同等的权利”。然而,实际上在黎巴嫩等地,这一决定被歪曲,巴勒斯坦难民不仅未能获得与黎巴嫩公民同等的权利,反而遭受严苛的限制,近东救济工程处至今仍是巴勒斯坦难民的生命线。顺带一提,2016年,针对超过587万巴勒斯坦难民,近东救济工程处获得了12.4亿美元的捐款,其中超过3.6亿美元(约占总额的30%)由美国提供。美国的这笔捐款也具有支持以色列、阻止“回归权”的意味。1月17日,特朗普政府宣布冻结这笔捐款的一半,这彰显了对巴勒斯坦的经济压迫。

6、巴勒斯坦解放组织的登场与1977年戴维营协议

在“回归权”被剥夺,难民营人口成倍增长的情况下,1964年,在埃及,在纳赛尔总统的支持和倡议下,作为巴勒斯坦解放的政治斗争平台,代表巴勒斯坦人的机构——巴勒斯坦解放组织成立了。当时最重要的一点是,在不结盟运动的强力支持下,争取巴勒斯坦的“回归权”,并解放巴勒斯坦。然而,曾以为凭借阿拉伯国家的力量就能成功解放巴勒斯坦的难民们,在1967年的第三次中东战争中,被以色列先发制人攻击下阿拉伯国家草草败北的结局所震惊。于是,他们开始踏上依靠自身力量解放巴勒斯坦的道路。在此之前,巴勒斯坦难民一直将解放巴勒斯坦的重任托付给阿拉伯国家的军事和政治力量。1968年,他们将此前犹如阿拉伯联盟附属机构的巴勒斯坦解放组织,真正改造成为一个以武装斗争为主要斗争形式、旨在解放巴勒斯坦的机构。为寻求巴勒斯坦解放,巴勒斯坦难民奋起反抗,作为“费达因”(Fedayeen,意为不惜牺牲者、战士),在被占领的巴勒斯坦以及从被占领巴勒斯坦的北部、东部、南部边境开始了斗争。

然而,国际社会通过了安全理事会第242号决议,将1967年战争视为“国家间战争”。第242号决议的内容是,要求以色列归还其“占领”的、原被约旦吞并的约旦河西岸地区、叙利亚戈兰高地以及埃及西奈半岛,同时要求阿拉伯国家承认以色列为一个国家。该决议仅将巴勒斯坦人视为“难民”,并未提及他们的任何权利。正是在第三次中东战争之后到70年代期间,巴勒斯坦人为了反对第242号决议,以建立独立的巴勒斯坦国为目标,发起了活跃的反犹太复国主义和巴勒斯坦解放斗争。巴勒斯坦解放组织的基本政治主张是巴勒斯坦人的“回归权”、解放被占领的巴勒斯坦领土以及建立一个民主的巴勒斯坦国。

经过1974年的第四次中东战争,在美国的斡旋下,以第242号决议为基本原则的“中东和平”成为目标。美欧国际社会旨在结束阿拉伯-以色列的战争状态,在中东确立以色列的“生存权”(Right to Exist),并实现地区稳定。

1977年,埃及总统萨达特(Anwar Sadat)为了摆脱国内经济困境,以换取美国巨额援助为条件,首次在阿拉伯国家中率先与以色列进行单独和平谈判。这就是1978年在美国调停下,埃及和以色列达成的“戴维营协议”(Camp David Accords)的内容。这项“戴维营协议”成为了此后以色列对待巴勒斯坦人的方式的雏形。

以色列政策的基本原则是,在不归还领土的前提下,诱使巴勒斯坦人接受“自治”(Autonomy)。利库德集团(Likud Party)的贝京总理秉持大以色列主义(Greater Israel Ideology),自然无意归还所占领的约旦河西岸地区和东耶路撒冷。这样一来,谈判便无法推进。国防部长达扬(Moshe Dayan)对此提出了一个巧妙的方案:在领土主权归以色列所有的前提下,承认巴勒斯坦人的自治,贝京采纳了这一建议。贝京的主张十分明确:第一,不归还领土;第二,不承认巴勒斯坦人的回归权;第三,耶路撒冷是以色列的首都,不予归还;第四,不承认巴勒斯坦国的建立;第五,不承认巴勒斯坦解放组织。这项“戴维营协议”在“通过临时自治决定巴勒斯坦未来”的方向上与后来的《奥斯陆协议》相似,但在当时,它设想的是排除巴勒斯坦解放组织,由约旦和以色列共同管理的“巴勒斯坦自治”。

7、 “奥斯陆协议”的陷阱

从苏联东欧剧变到第一次海湾战争,1991年“马德里和平国际会议”(Madrid Peace Conference)得以召开,谈判也在排除巴勒斯坦解放组织的情况下开始。此次会议最初是为了响应以色列排除巴勒斯坦解放组织的主张,将受占领的巴勒斯坦领土的代表作为约旦代表团的一部分参与谈判。此外,会议还设立了“多边谈判”的平台,将“难民问题的解决”也列入议程。被视为约旦代表团一部分的巴勒斯坦代表团,每次都公开宣称“我们与巴勒斯坦解放组织密不可分,并在巴勒斯坦解放组织的领导下进行斗争”,并首先要求以色列停止定居点活动。面对以色列试图将其限制在“自治”范围内的做法,他们则持续展望巴勒斯坦国的建设,并呼吁落实“回归权”。这些勇敢的领导人包括海达尔·阿布杜沙菲(Haidar Abdul Shafi)和哈南·阿什拉维(Hanan Ashrawi)等人。

在这些领导人坚持原则斗争的背后,在他们不知情的情况下,奉阿拉法特(Yasser Arafat)指示、作为其得力助手的官员阿布·马赞(Abu Mazen),即现任总统阿巴斯,与以色列秘密展开了谈判。经过阿巴斯等人和以色列工党(Israeli Labor Party)的约西·贝林(Yossi Beilin)的努力,1993年9月,“奥斯陆协议”得以签署。西方世界对此大加赞扬,但在阿拉伯国家,特别是在巴勒斯坦,却掀起了反对和谴责的狂潮。批评者认为,这项协议是以色列在第一次大起义(First Intifada)中焦头烂额之际,利用已处于辞职危机的阿拉法特领导层来结束起义的工具。巴勒斯坦解放组织政治局长卡杜米(Farouk Kaddoumi)、知识分子爱德华·萨义德(Edward Said)和马哈茂德·达尔维什(Mahmoud Darwish),以及和平谈判的领导人阿布杜沙菲和阿什拉维等人,当然也包括法塔赫内部,都一致反对“奥斯陆协议”。因为“奥斯陆协议”并非意味着占领者以色列发生了变化,而是巴勒斯坦解放组织在未召开巴勒斯坦国民议会的情况下,将其此前的主张来了个180度大转弯。

“奥斯陆协议”将定居点和定居点活动、巴勒斯坦难民的“回归权”、“耶路撒冷问题”,以及巴勒斯坦边界和国家问题全部搁置。在“奥斯陆协议”中,难民问题仅提及了1967年在西岸地区和加沙地带产生的难民,而1948年难民的“回归权”则被拒绝。1967年的难民并非返回以色列境内的人。这意味着,以色列成功地坚守了其建国以来的立场,即为了建立犹太国家而拒绝承认被屠杀和驱逐的巴勒斯坦人的回归权。本应以“回归权”这一大义为起点的巴勒斯坦解放组织,却放下旗帜,做出了妥协。他们优先考虑在约旦吞并的约旦河西岸和加沙地带(占巴勒斯坦全境的22%)建立巴勒斯坦国,在没有任何确凿保障的情况下,被幻想所迷惑,迈出了这一步。为了与以色列和解并共存,巴勒斯坦解放组织付出了代价。阿拉法特当时散布幻想说:“所有希望回归的巴勒斯坦人都能回归。首先是1967年的难民,接着是1948年的难民。在那之前,希望阿拉伯国家能像以前一样继续协助巴勒斯坦人的居留。”然而,以色列根本没有这个打算。

根据“奥斯陆协议”,经过五年的临时自治期,最迟在第三年开始前,以色列与巴勒斯坦代表之间将启动关于巴勒斯坦最终地位的谈判。也就是说,那些被“搁置”的问题本应从那时开始解决。巴勒斯坦解放组织的阿拉法特等人曾预计,1994年5月临时自治开始,1996年5月最终地位谈判启动,1999年巴勒斯坦将解决包括难民权利在内的问题,巴勒斯坦国将诞生。

由于巴勒斯坦解放组织单独与以色列进行和平谈判并达成“奥斯陆协议”,此前阿拉伯国家团结一致进行全面谈判的道路被瓦解了。此外,原本应在多边谈判中处理的“难民问题”也随之消失,转而交由“奥斯陆协议”解决。设想未来最终地位谈判的框架在1995年由“奥斯陆协议”的谈判者阿巴斯和以色列方面的约西·贝林继续非正式地起草。在1995年拉宾(Rabin)总理遇刺前夕完成的“阿布·马赞—贝林方案”(Abu Mazen-Beilin Plan)中,阿巴斯(阿布·马赞)已早早放弃了“回归权”。该方案中,以色列承认其在法律和道义上对难民不负责任,但同意在实际操作上难以实现归还的情况下,通过难民返回巴勒斯坦独立国、对难民进行赔偿,以及象征性地允许部分难民返回以色列境内来解决问题。1995年11月,主导“奥斯陆协议”的伊扎克·拉宾总理遇刺后,以色列对“奥斯陆协议”中承诺归还的部分西岸地区也变得更加吝惜。

2000年7月,在阿拉法特担任巴勒斯坦解放组织主席期间最后一次参加的戴维营“最终地位谈判”中,由于谈判内容未能承认阿拉法特所设想的占巴勒斯坦全境22%的独立国家、巴勒斯坦的“回归权”以及耶路撒冷作为首都的地位,因此未能达成协议。然而,美欧媒体不仅大肆宣扬此次会议的破裂仿佛是阿拉法特的过错,甚至判断阿拉法特不会服从以色列,并开始着手将其排除。沙龙(Ariel Sharon)(后来的以色列总理)穿着军靴,率领1000名士兵闯入东耶路撒冷的伊斯兰圣地谢里夫圣殿(Haram al-Sharif),进行挑衅,由此第二次起义(Second Intifada)再次爆发,时间是2000年9月28日。2001年,煽动暴力的沙龙通过公选成为总理后,他动用一切暴力手段蹂躏已被划为“自治区”的整个巴勒斯坦,并持续破坏阿拉法特位于拉姆安拉(Ramallah)的主席办公室。沙龙利用恰好发生的“9·11事件”,在军事和政治上逼迫巴勒斯坦解放组织,而美国总统布什(George W. Bush)也应沙龙的要求,开始着手排除阿拉法特。

另一方面,2004年,包括曾为“奥斯陆协议”付出努力并支持它的人士,如巴勒斯坦解放组织的阿卜杜勒·拉博(Yasser Abd Rabbo)、以色列前副外长约西·贝林,以及美国前总统卡特(Jimmy Carter)等,为解决巴勒斯坦—以色列冲突,

共同起草了旨在实现两国共存的“日内瓦协议”(Geneva Accords)。该协议旨在寻求难民问题的最终解决,并提议设立国际会议等。然而,该协议并未提及“联合国第194号决议”,其内容是:“难民须在五年内选择、决定并迁往定居点,不遵守此程序的将失去难民身份,且不被允许提出任何其他形式的赔偿要求。”这实际上是作为一种“现实解决方案”来制约以色列,但同时也否定了“联合国第194号决议”的有效性。因此,包括阿拉法特在内的许多人都不承认这项“日内瓦协议”,使其效力变得毫无价值。以色列的沙龙一方当然也不予理会。

在此背景下,以色列通过摩萨德(Mossad)等情报机构和沙龙总理主持的安全会议,确定了暗杀巴勒斯坦领导人的政策。当时摩萨德局长埃弗拉伊姆·哈勒维(Efraim Halevy)在自己的著作《以色列秘密外交》(Israel’s Secret Diplomacy)中写道,摩萨德认为阿拉法特拥有广泛的民众支持,难以直接排除,便策划了一个方案:设立一个新的“总理职位”,让阿拉法特成为没有实权的元首,并将权力移交给总理,这个方案以美国总统布什的名义公布。以色列期望阿巴斯能取代阿拉法特成为代表,这大概是因为他们认为在巴勒斯坦解放组织内部,作为官员的阿巴斯会对“回归权”采取“现实态度”,即他是一个可以放弃“回归权”的人。这一点在1995年的“阿布·马赞-贝林计划”中已得到验证,并且他们也知道阿巴斯一直反对武装斗争。然而,即使阿拉法特主席被取代,由阿巴斯担任主席,问题也丝毫没有得到解决,反而哈马斯的胜利表明法塔赫失去了人民的信任。自此,美以两国以“奥斯陆协议”共同方的名义拉拢阿巴斯,并强迫其与美以合作。

8、“奥斯陆协议”的破产

从沙龙时代到内塔尼亚胡时代,以色列明确奉行“大以色列主义”,拒绝归还约旦河西岸地区,并进一步推动将占领的“现状维持”合法化。他们甚至拒绝考虑“回归权”。以色列开始要求在扩大并承认其定居点的基础上进行直接和平谈判。尽管在奥巴马(Obama)时代,以色列有时会勉强接受阿巴斯等巴勒斯坦解放组织提出的停止定居点活动作为谈判前提的最低要求,但内塔尼亚胡政府多次表现出吞并约旦河西岸地区的意图。

以色列自由派报纸《国土报》(Haaretz)2018年1月11日的文章援引奥巴马政府四名高级官员的说法称,大约在2014年,内塔尼亚胡总理曾向奥巴马总统提议,以色列吞并约旦河西岸地区的大部分,作为交换,将埃及的西奈半岛北部割让给巴勒斯坦方面。这是奥巴马总统和国务卿克里(John Kerry)直接从内塔尼亚胡那里听到的方案,设想未来的巴勒斯坦国将由约旦河西岸的一部分、加沙以及埃及西奈半岛北部组成。据称,接到白宫探询的沙特和阿巴斯都拒绝了这一提议。这当然是意料之中。然而,内塔尼亚胡吞并约旦河西岸地区,并在此基础上谋求与阿拉伯国家关系正常化、建立外交关系的构想日益清晰。2017年12月31日,内塔尼亚胡所属的利库德集团中央委员会正式通过了一项要求吞并约旦河西岸重要部分的决议。随着特朗普政府的上台,内塔尼亚胡总理以及更右翼的“以色列我们的家园党”(Yisrael Beiteinu)领袖、国防部长利伯曼(Avigdor Lieberman),以及“犹太家园党”(Jewish Home)领袖、教育部长纳夫塔利·贝内特(Naftali Bennett)等主张征服约旦河西岸地区的定居点扩张论者气焰更加嚣张。

根据1995年的“奥斯陆协议II”(Oslo II Accord),当时划分的A、B、C区域(A区为巴勒斯坦民族权力机构进行行政和警察管辖的区域;B区为巴勒斯坦民族权力机构拥有行政权、以色列负责治安管理的区域;C区为行政和治安均由以色列军事管制下的区域)原本计划在1999年前逐步全部移交给巴勒斯坦方面,并最终全部划归A区。然而,如今即使在A区(巴勒斯坦民族权力机构管辖区),以色列军队和警察也日常进行检查、搜查和逮捕。纳夫塔利·贝内特主张,C区(至今仍占约旦河西岸地区的60%)应尽快并入以色列。C区包括犹太定居点、军事设施、水资源等重要资源,以及约旦河谷(Jordan Valley)等战略防御区域,居住着20万巴勒斯坦人。今后,不仅是“回归权”,甚至还有右翼主张推行“遣送”(transfer),即驱逐居住在以色列境内、占总人口20%的、在1948年战争中幸免于驱逐的巴勒斯坦裔以色列人。

通过这种牺牲巴勒斯坦人的排外主义和尖端技术,以色列的军国主义化自“奥斯陆协议”以来取得了发展。以色列正致力于通过军事工业复合体在中东地区扮演经济中心的角色。

那些对这种做法感到不满的阿拉伯国家,由于经济上依赖美国资金,军事上又逊于以色列,因此虽然表面上将“巴勒斯坦问题”视为“阿拉伯的大义”,但实际上却希望巴勒斯坦方面能够自行解决问题,阿拉伯国家已失去了当事者性。这部分原因在于阿拉法特的路线,他厌恶阿拉伯国家的介入,尽管将巴勒斯坦问题视为阿拉伯问题,却试图由巴勒斯坦人自己决定,从而引发了诸多摩擦,并最终签署了“奥斯陆协议”。这导致了此前阿拉伯国家主导的全面中东和平谈判的瓦解,各国转而走向单独的直接中东和平谈判。阿拉法特领导的巴勒斯坦解放组织将巴勒斯坦的当事者性视为“专属权限”,选择与以色列和解并依赖美国,其结果是,通过这项“奥斯陆协议”,许多此前未与以色列建立外交关系的国家与以色列建立了邦交,使得“阿拉伯抵制”(Arab Boycott,即规定与以色列有商业往来企业在阿拉伯地区不能开展商业活动的规定)形同虚设,提升了以色列的政治和经济地位。然而,以色列甚至连与巴勒斯坦达成的“奥斯陆协议”的承诺都已撕毁,至今仍是如此。“回归权”问题,在“灾难日”70年后的今天,国际社会、阿拉伯社会乃至巴勒斯坦领导层都未能将其作为根本解决的最优先事项。“不可能”绝不应成为将其置之不理的理由。

9、以“回归权”为核心的新战略

当考虑到这种现实和当前展望的悲观走向时,很明显,即使紧抓已经崩溃的“奥斯陆协议”不放,也无法开辟任何前景。然而,以色列犹太复国主义者也确实乐见巴勒斯坦解放组织废弃“奥斯陆协议”。现任政府的右翼政党一贯反对“奥斯陆协议”,如果巴勒斯坦方面宣布“废弃协议”,以色列将能进一步推进吞并。如果巴勒斯坦方面宣布废弃“奥斯陆协议”,以色列可能会选择不再与巴勒斯坦民族权力机构打交道,也不再回应与巴勒斯坦解放组织的和平谈判,就可以为所欲为。然而,以色列在制定反伊朗战略时,不得不考虑亲美阿拉伯国家的意愿。

巴勒斯坦解放组织和巴勒斯坦民族权力机构首先应将重点放在加强团结,建立全民族动员体制这一战略性转变上。这意味着要回归初心,为解决以色列境内以及自治区内外被占领的巴勒斯坦人民的命运开辟道路。现在不是法塔赫和哈马斯进行权力斗争的时候,也不是巴勒斯坦民族权力机构与美以勾结,以“反恐”之名镇压哈马斯和伊斯兰圣战组织(Islamic Jihad)的时候。

首先,我们应回到联合国第194号决议所规定的“巴勒斯坦人回归权”,重新动员阿拉伯国家,并优先推动关于587万多名巴勒斯坦难民问题的永久性解决方案,包括由联合国主导的国际会议和对当地巴勒斯坦人民实际情况的调查,并将巴勒斯坦解放组织作为巴勒斯坦方面的代表。

70年的苦难时光已经过去,正如美国国务卿杜勒斯曾说的那样,“年长者已经逝去”,但“年轻人并未遗忘”,反而对巴勒斯坦的解放以及对犹太复国主义以色列的强烈憎恨持续扩大。这是以色列一如既往的压迫所造成的现实。中东各种危机和不稳定的历史根源在于侵略国家以色列被人为植入到这个地区。

被逐出巴勒斯坦的 80 余万人历经磨难,现已发展到 587 万多人。

包括哈马斯和解放巴勒斯坦人民阵线在内的组织都将“回归权是不可让渡的自然权利”和“人权之根本”,并将其作为解放斗争的基础。法塔赫领导层曾“现实地”秘密谈判,以放弃“回归权”来换取耶路撒冷问题等的解决。

在这70年的现实进程中,许多以色列人已经成长起来,而且“回归权”的实现,即“恢复原状”,也确实变得更加困难。许多巴勒斯坦难民的意愿也并非希望返回种族主义强权国家以色列,而是希望获得公正的赔偿,并在巴勒斯坦土地上、阿拉伯地区或其他世界各地居住。正如联合国第194号决议所示,难民自身拥有选择的权利。最重要的是,必须优先认真解决自1948年以来每年在联合国议程上形式化存在的“回归权”问题。

以此为基础,有必要通过全民公投制定新的巴勒斯坦未来国家共识,从而开启巴勒斯坦民族复兴斗争的新篇章。

解决“难民问题”也是国际社会、以色列国内公民社会以及阿拉伯国家的共同团结,与犹太复国主义进行政治斗争的途径。在军事力量悬殊的情况下,武装斗争只会导致以色列以数倍的军事暴力持续杀害无辜的巴勒斯坦居民。如果认识到犹太复国主义不惜屠杀巴勒斯坦人、进行民族清洗的本质,那么即便武装斗争的权利是理所当然的,非暴力直接行动的多种斗争方式才可能更具有效性。如此一来,便能摆脱以哈马斯为借口的镇压,以及利用哈马斯为借口对犹太裔以色列人进行的虚伪的犹太复国主义宣传所带来的负面影响,从而开启与以色列公民和世界犹太人建立新合作的道路。

源自巴勒斯坦的“BDS运动”已在全球范围内凝聚了人们的团结,并有效表达了对以色列现任政府行径的政治和经济反抗。基于这些现实,我们衷心希望巴勒斯坦领导层在“灾难日”70周年之际,认真制定解决占巴勒斯坦人口一半以上难民的“回归权”的战略,并与全体国民共同开创新的时代。现在是时候重组国际社会、阿拉伯社会和巴勒斯坦社会,以执行“回归权”这一所有问题的核心,而不是固守“奥斯陆协议”所带来的国家幻想,将“回归权”作为“两国共存”交易中被边缘化的议题。

这样的斗争,是对这70年间被屠杀或为解放祖国献出生命的无数人民和战士牺牲的报答,也是为巴勒斯坦儿童提供未来的道路。

在“灾难日”70周年之际,我再次将因利达斗争而与巴勒斯坦大义同行的巴希姆·奥库代拉(Basim Okudaira)、萨拉赫·安田(Salah Yasuda)、艾哈迈德·冈本(Ahmad Okamoto)的炽热愿望铭记于心,并衷心期盼巴勒斯坦解放的新变革。(3月18日完稿)

3月31日 补记

在加沙边境无人区,为争取巴勒斯坦难民“回归权”的“回归大游行”(Great March of Return)帐篷村已于3月30日土地日(Land Day)开放,并将持续到5月15日“灾难日”,非暴力抗议活动正在进行中。以色列已开始用实弹屠杀非暴力示威者。然而,巴勒斯坦人民将坚持主张“回归权”,并根据联合国第194号决议,持续斗争直至难民问题得到永久性解决。我衷心希望与巴勒斯坦人民团结一致,并祈愿“回归权”的恢复及其具体实现。

注释

-

灾难日(Nakba):阿拉伯语意为“大灾难”,指1948年以色列建国及随之而来的大规模巴勒斯坦人流离失所、家园被毁的历史事件。 ↩

-

利达(Lydda)斗争:事件发生于1967年“六日战争”之后,以色列占领了约旦河西岸、加沙地带、东耶路撒冷和戈兰高地。大量巴勒斯坦人沦为难民,生活在占领之下或流离失所。在抵抗运动看来,以色列通过武力扩张和占领,剥夺了巴勒斯坦人民的土地和自决权。国际社会对此的关注不足,使得巴勒斯坦人感到被遗弃。卢德机场事件(1972年5月30日)通常被视为一次由解放巴勒斯坦人民阵线策划并由日本赤军执行的、旨在打击以色列目标并引起国际社会关注巴勒斯坦事业的抵抗行动。 ↩

-

内塔尼亚胡政府:以色列右翼政党利库德集团领导人本雅明·内塔尼亚胡(Benjamin Netanyahu)多次担任以色列总理,其政策以强硬、扩张定居点、拒绝巴勒斯坦主权著称。 ↩

-

犹太复国主义:19世纪末兴起的政治运动,主张犹太人在巴勒斯坦地区建立民族国家。该运动导致了巴勒斯坦原住民的大规模流离失所。 ↩

-

奥斯陆协议(Oslo Accords):1993年以色列与巴勒斯坦解放组织签署的临时和平协议,承诺有限自治,但未解决难民、定居点、耶路撒冷等核心问题。 ↩

-

回归权:指巴勒斯坦难民及其后代有权返回1948年前的家园,这一权利被联合国第194号决议确认。以色列历来拒绝承认。 ↩

-

1979年伊朗革命:推翻巴列维王朝,建立伊斯兰共和国,伊朗自此反对以色列及其西方盟友,支持巴勒斯坦事业。 ↩

-

哈马斯(Hamas):巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动,1987年成立,主张通过武装和社会服务反抗以色列占领,现为加沙地带实际执政力量。 ↩

-

巴勒斯坦解放组织(PLO):1964年成立的巴勒斯坦全国代表机构,长期领导巴勒斯坦民族解放运动,主张建立独立的巴勒斯坦国。 ↩

-

伊朗核协议:2015年伊朗与美、英、法、德、中、俄达成的核限制协议(JCPOA),2018年被特朗普政府单方面退出。 ↩

-

耶路撒冷首都宣言:2017年美国总统特朗普宣布承认耶路撒冷为以色列首都,违背国际共识,激起巴勒斯坦及国际社会强烈反对。 ↩

-

真主党(Hezbollah):黎巴嫩什叶派抵抗组织,成立于1982年,以反对以色列占领、支持巴勒斯坦为宗旨。 ↩

-

贝尔福宣言(Balfour Declaration):1917年英国政府承诺支持在巴勒斯坦建立“犹太民族家园”的声明,为后续殖民和冲突埋下伏笔。2017年,特朗普宣布要承认耶路撒冷为以色列首都,黎巴嫩真主党领导人纳斯鲁拉在电视讲话中警告,唐纳德·特朗普承认耶路撒冷为以色列首都,这将使伊斯兰教第三大圣地阿克萨清真寺面临被拆除的危险,他将特朗普的决定描述为“第二个贝尔福宣言”,并认为“整个巴勒斯坦事业的命运岌岌可危”,支持发起新的巴勒斯坦起义。link ↩

-

联合国大会(UN General Assembly):联合国主要审议机构,所有会员国均有席位,负责通过国际决议。2017年12月21日联合国大会召开紧急特别会议,就有关耶路撒冷地位问题的决议草案进行投票表决,以128票赞成、9票反对、35票弃权的结果通过决议,决议要求以色列和巴勒斯坦通过谈判决定耶路撒冷的地位。 ↩

-

联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处(UNRWA):1949年成立,专责为巴勒斯坦难民提供教育、医疗、救济等服务。 ↩

-

巴勒斯坦中央委员会(Palestinian Central Council, PCC):巴勒斯坦全国委员会(Palestinian National Council, PNC)的机构下一次会议前的决策机构。 ↩

-

班图斯坦(Bantustan):原指南非种族隔离时期为黑人设立的名义上“自治”但实际上受白人政权控制的地区。这里比喻巴勒斯坦被割裂成零散、无主权的“孤岛”,缺乏真正的国家地位和自主权。 ↩

-

“民族清洗”:关于“灾难日”,巴勒斯坦方面有时也使用“民族清洗”一词,但以色列历史学家伊兰·帕佩(Ilan Pappe)是根据以色列方面的历史资料,将以色列利用1947年联合国第181号决议驱逐和屠杀巴勒斯坦人的行为概念化并论证为“民族清洗”的。 ↩

-

阿拉伯国家最初投票反对第194号决议,因为他们认为该决议是基于以色列的非法建国,违反国际法而成立的以色列根本无权阻止“巴勒斯坦原住阿拉伯人民”的回归,通过决议反而承认以色列的存在与合法性;但到1949年他们开始转变立场,并很快成为决议最主要的支持者。后来,包括巴勒斯坦解放组织在内的各巴勒斯坦政治、军事组织逐渐将第194号决议视为回归权的法律依据之一,现任巴勒斯坦总统巴勒斯坦总统马哈茂德·阿巴斯曾多次提到“在第194号决议的基础上”解决巴勒斯坦难民问题。wiki ↩